Combinando observaciones de ALMA y simulaciones, el equipo de ODISEA infiere cómo los planetas podrían formarse y modificar sus discos de origen

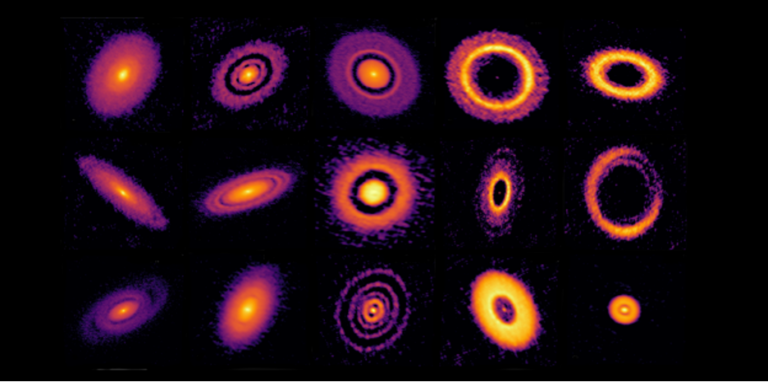

Desde que ALMA capturó la sorprendente imagen de HL Tau en 2014 —mostrando anillos y vacíos en el disco de una estrella recién nacida— la comunidad astronómica ha intentado entender cómo podrían aparecer estructuras tan complejas en etapas tan tempranas. La sorpresa aumentó en 2018, cuando el sondeo DSHARP reveló que estos patrones eran comunes en la mayoría de los discos protoplanetarios, abriendo un intenso debate sobre si realmente eran causados por planetas en formación.

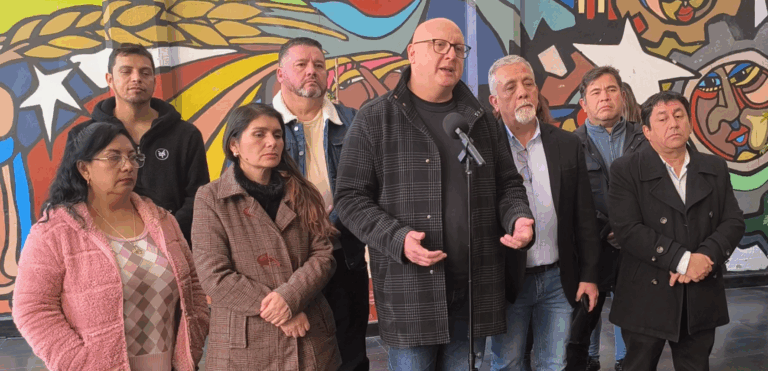

Ahora, utilizando datos del Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) y simulaciones avanzadas, un equipo de investigación liderado por Santiago Orcajo, del Instituto de Astrofísica de La Plata (CONICET y Universidad Nacional de La Plata, Argentina), presentó un nuevo modelo que traza la evolución de estos discos en cinco etapas distintas. Los resultados respaldan con fuerza un origen planetario para estas estructuras y ofrecen nuevas pistas sobre cómo los planetas interactúan con los discos que les dan origen.

Los discos protoplanetarios son el lugar de nacimiento de los sistemas planetarios, y comprender su evolución es clave para entender cómo se forman los planetas. La imagen de HL Tau obtenida por ALMA en 2014 sorprendió al mundo científico: ¿cómo podía un sistema estelar tan joven mostrar anillos y vacíos tan definidos?

En 2018, el proyecto DSHARP de ALMA mostró que estos patrones no eran excepcionales: la mayoría de los discos presentaban estructuras similares. Aunque esto abrió nuevas posibilidades, también generó escepticismo sobre si los planetas eran realmente los responsables.

En 2021, el proyecto ODISEA propuso una secuencia evolutiva de cinco etapas para explicar esta diversidad de formas. Aunque interesante, la idea era principalmente conceptual… hasta ahora. Gracias a datos de ALMA y a simulaciones con los modelos PlanetaLP y Radmc-3D, el equipo liderado por Orcajo logró reproducir cada una de las etapas del modelo, aportando un respaldo numérico sólido a la hipótesis.

“En ciencia, buscamos patrones y similitudes, y tratamos de encontrar la explicación más simple que pueda dar cuenta de muchas observaciones. Nos dimos cuenta de que los discos podían agruparse en conjuntos con propiedades distintas, que quizás representaban etapas de un mismo proceso subyacente: la formación de planetas”, explica Lucas Cieza, líder del proyecto ODISEA y profesor titular del Instituto de Estudios Astrofísicos de la Universidad Diego Portales (UDP).

La secuencia de ODISEA propone clasificar los discos protoplanetarios en cinco etapas evolutivas, cada una con características específicas relacionadas con la formación planetaria. Las primeras etapas muestran discos jóvenes (Etapa I1) con poca o ninguna subestructura visible. A medida que crecen los protoplanetas, comienzan a abrir vacíos y formar anillos (Etapas II2 y III3), debido a su interacción gravitacional con el material del disco. Estos vacíos indicarían la presencia de planetas gigantes, que pueden formarse en menos de un millón de años, incluso a grandes distancias de sus estrellas. En etapas más avanzadas (Etapas IV4 y V5), aparecen cavidades de polvo en el centro del disco, marcando una evolución significativa causada por la interacción con los planetas en formación.

Los planetas gigantes tienen una influencia considerable en la dinámica del polvo dentro de los discos. Al crecer, crean vacíos y “barreras de presión” que redistribuyen el gas y acumulan polvo milimétrico en los bordes de esos vacíos, formando estructuras similares a anillos. Simulaciones con modelos como PlanetaLP muestran cómo estos efectos gravitacionales generan características observables que pueden compararse directamente con las imágenes de alta resolución obtenidas por ALMA.

“Al trabajar en este estudio, vimos que el código de simulación PlanetaLP permite encontrar configuraciones posibles de planetas —de distintas masas y órbitas— que, después de miles de años de evolución, generan discos con anillos y vacíos similares a los que observamos con ALMA. En varias pruebas notamos que la existencia de planetas prolonga la vida del disco interno. Si bien hay muchas posibilidades, es evidente que los planetas influyen en la morfología del disco. Inicialmente, queríamos reproducir el disco de Elias 2-24, pero después vimos que nuestro código podía recrear toda la secuencia evolutiva,” concluyó Santiago Orcajo, autor principal del estudio.

Las implicancias de este trabajo son relevantes, especialmente para reinterpretar la emblemática imagen de HL Tau. “Este tipo de estudios es muy importante para ALMA, porque respalda uno de los descubrimientos más icónicos hechos con el arreglo”, comenta Antonio Hales, astrónomo de ALMA y coautor del estudio. “Al demostrar que estas estructuras probablemente son causadas por planetas en formación, no solo estamos observando discos —estamos siendo testigos del proceso de formación planetaria en tiempo real. ALMA se transforma así en una herramienta poderosa para detectar planetas.”

El estudio también pone en evidencia nuestras limitaciones actuales para explicar cómo pueden formarse planetas masivos tan rápido y tan lejos de sus estrellas. A medida que avanza la investigación, detectar planetas rocosos más pequeños en discos menos masivos sigue siendo un objetivo ambicioso y prometedor para entender el origen de sistemas planetarios como el nuestro.

Notas al pie

Etapa I: Discos muy jóvenes con subestructuras superficiales o inexistentes, correspondientes a una época en la que los protoplanetas no eran lo suficientemente masivos como para crear surcos perceptibles en los discos.

Etapa II: Discos con surcos y anillos relativamente estrechos, pero claros, lo que indica el crecimiento de protoplanetas.

Etapa III: Un rápido ensanchamiento de los surcos debido al repentino aumento de la masa de algunos planetas al adquirir sus envolturas gaseosas. Esta etapa incluye la rápida acumulación de polvo en los bordes exteriores de los surcos (los bordes interiores de los discos externos) debido a los fuertes “saltos de presión” causados por los planetas gigantes recientemente formados, lo que detiene la deriva de polvo hacia el interior.

Etapa IV: Filtración de polvo en los bordes de las cavidades, lo que resulta en discos internos con escasez de polvo. El polvo milimétrico de los discos externos se desplaza eficientemente hacia el interior y se acumula en los bordes de los surcos.

Etapa V: Finalmente, los discos internos polvorientos se drenan completamente sobre las estrellas y los discos externos se convierten en anillos estrechos (o conjuntos de anillos estrechos).

![[Podcast] Dirigente de Asemuch da a conocer demandas del sector municipal y aborda caso de licencias médicas [Podcast] Dirigente de Asemuch da a conocer demandas del sector municipal y aborda caso de licencias médicas](https://radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2025/06/ase.jpg)