Del Viernes 03 al Domingo 05 de Octubre se jugaron los partidos de la 3ª Fecha de la I Fase del Mundial Masculino Sub-20, donde el único Tercero que supo en cancha que clasificaba a la II Fase, y como primero entre ellos, fue Francia (6 puntos); y en ese momento ya los supieron Corea del Sur y España (4 puntos), más Nigeria cuando no perdió por la noche. Pero la espera en saber su suerte, también fue Para Chile y Egipto, y para Colombia y Nigeria; por el tema de haber igualado en todo lo estadístico futbolístico y tener que definirse por la menor cantidad de Tarjetas, o sea, lo disciplinario, lo que es una buena enseñanza para Jugar Limpio.

.

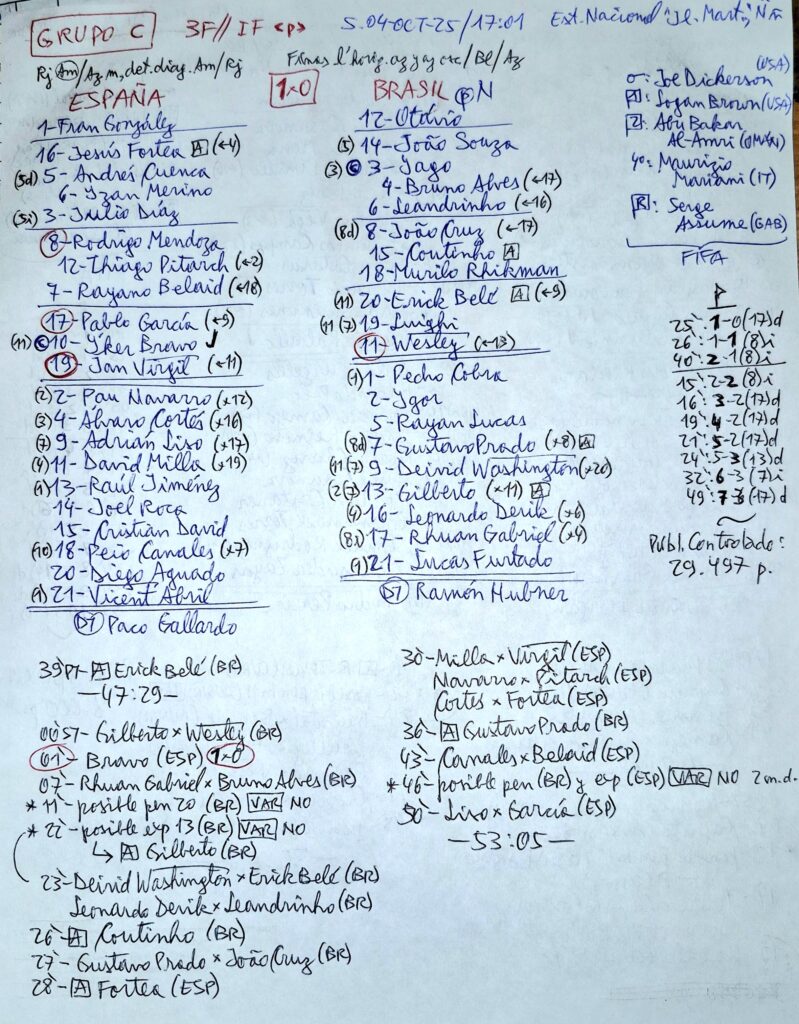

*** GRUPO C ***

MÉXICO 1×0 MARRUECOS: En el estadio “Elías Figueroa” de Valparaíso, los norteamericanos estaban con la necesidad de ganar para no esperar una probable definición como Tercero o un segundo puesto si perdía, comparando la campaña con de sus rivales de grupo en caso de que ellos empataran.

ESPAÑA 1×0 BRASIL. En el estadio Nacional “Julio Martínez” de Ñuñoa, Santiago, el Sábado jugaban dos equipo obligados a ganar para poder llegar a clasificar, y en que elempate los eliminaba. En un excelente partido, las ocasiones de gol fueron alternadas dentro de momentos, también alternados.

.

ABAJO: Los dos Capitanes, Iago recibiendo de pecho y Bravo no conectando un balón en mediocampo.

.

ABAJO: Paco GALALRDO, Entrenador de España, clasificada a Octavos de Final.

.

POSICIONES

*Marruecos: 6 p / +2 / 4 g

*México: 5 p / +1 / 5 g

*España: 4 p / -1 / 3 g

Brasil: 1 p / -2 / 3 g

.

.

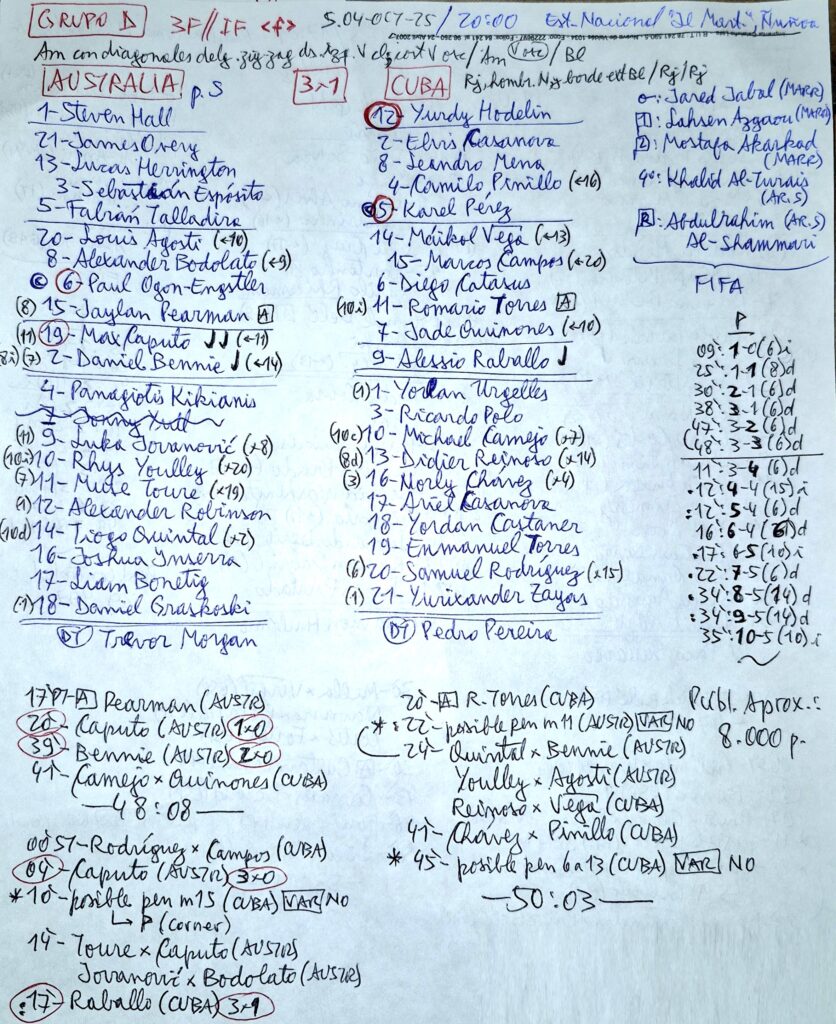

*** GRUPO D ***

ARGENTINA 1×0 ITALIA: En el estadio “Elías Figueroa” de Valparaíso, los sudamericanos estaban ya clasificados y, con esta victoria, alcanzaron el máximo puntaje frente a una Italia que debía esperar que Cuba no ganara para esperar quedar con paso directo a II Fase.

AUSTRALIA 3×1 CUBA. En el estadio Nacional “Julio Martínez” de Ñuñoa, Santiago, ambos mostraron mucha intención para ganar el partido; solo que el país de Oceanía, pero miembro de la federación asiática, tuvo más remates que transformaron en figura del encuentro al portero Yurdy Hodelin y que, además, le permitieron poder anotar. El tres-cero parcial eliminaba a Egipto por dejarlos bajo suyo tras alcanzar 3 puntos; y los descuentos cubanos tendrían que ser dos, si acaso no empataran, para que el esfuerzo egipcio hubiese sido esperanzador. Y una victoria cubana los habría tenido, más o menos, eliminando a España. con esto, botó a Egipto para el último cupo de los 4 Mejores Terceros, esperando resultados que no se dieron y debiendo retornar a casa.

.

ABAJO: Centro atrás de Jade Quinones que no terminó en red australiana.

.

ABAJO: Max CAPUTO, de Australia, diciendo “Supongo que no trato de tomarlo como seriamente. Trato de disfrutar cada minuto de esto, porque la gente lo toma por regalo, porque no todos consiguen el fútbol como un trabajo”.

.

POSICIONES

*Argentina: 9 p / +6 / 8 g

*Italia: 4 p / +0 / 3 g

Australia: 3 p / -2 / 4 g

Cuba: 1 p / -4 / 4 g

.

.

*** DEMÁS GRUPOS ***

GRUPO A:

CHILE 1×2 EGIPTO / NUEVA ZELANDA 0x3 JAPÓN

POSICIONES:

*Japón: 9 p / +7 / 7 g

*Chile: 3 p / -2 / 3 g / menos Tarjetas

Egipto: 3 p / -2 / 3 g / más Tarjetas

Nueva Zelanda: 3 p / -3 / 3 g

.

GRUPO B:

PANAMÁ 1×2 COREA DEL SUR / UCRANIA 2×1 PARAGUAY

POSICIONES

*Ucrania: 7 p / +2 / 5 g

*Paraguay: 4 p / +0 / 4 g

*Corea del Sur: 4 p / +0 / 3 g

Panamá: 1 p / -2 / 4 g

.

GRUPO E:

SUDÁFRICA 2×1 ESTADOS UNIDOS / NUEVA CALEDONIA 0x6 FRANCIA

POSICIONES

*Estados Unidos: 6 p / +10 / 13 g

*Sudáfrica: 6 p / +5 / 8 g

*Francia: 6 p / +4 / 8 g

Nueva Caledonia: 0 p / -19 / 1 g

.

GRUPO F:

NIGERIA 1×1 COLOMBIA / ARABIA SAUDITA 1×1 NORUEGA

POSICIONES

*Colombia: 5 p / +1 / 2 g / menos Tarjetas

*Noruega: 5 p / +1 / 2 g / más Tarjetas

*Nigeria: 4 p / +0 / 4 g

Arabia Suadita: 1 p / -2 / 3 g

.

TABLA TERCEROS

*Francia: 6 p / +4 / 8 g

*Nigeria: 4 p / +0 / 4 g

*Corea del Sur: 4 p / +0 / 3 g

*España: 4 p / -1 / 3 g

Australia: 3 p / -2 / 4 g

Egipto: 3 p / -2 / 3 g / más Tarjetas

.

ARRIBA: Aspecto de la bandera del corner, representativa del torneo.

.