Lactancia materna: Un espacio de comunicación y alimentación irremplazables

Belén Donoso, docente de la carrera de Medicina y Catalina Hernández, matrona, ambas de la Universidad de O’Higgins, explican los beneficios y los mitos en torno al tema.

“Fundamental” es la palabra que utiliza la matrona de la Dirección de Asuntos Estudiantiles de la UOH, Catalina Hernández, para definir la importancia de este proceso. “La lactancia materna es esencial en el desarrollo del recién nacido/a. Tiene absolutamente todos los nutrientes, todas las vitaminas, todos los minerales que el bebé va necesitando en su desarrollo y en su adaptación a la vida extrauterina, por lo tanto, es fundamental”, señala la profesional.

Además, entrega a el/la bebé anticuerpos que van fortaleciendo su sistema inmune. “Ellos/as vienen con su sistema inmune no tan desarrollado como el que tiene la mamá, que lleva mayor tiempo en esta vida extrauterina, entonces, son protegidos contra enfermedades infecciosas, a través del consumo de leche materna”, explica.

Por su parte la doctora Belén Donoso, miembro de la Mesa Regional de Lactancia Materna y docente de la carrera de Medicina de la UOH, indica que “estudios muestran que los bebés amamantados tienen un riesgo, significativamente, menor de mortalidad y enfermedades agudas en comparación con aquellos alimentados con fórmula. Además, la lactancia materna reduce la incidencia de infecciones respiratorias y gastrointestinales, y disminuye el riesgo de desarrollar alergias, enfermedades cardio metabólicas y crónicas a largo plazo”.

Beneficios madre e hijo/a

El fomento de un vínculo emocional “super poderoso y estrecho -entre madre e hijo/a- es el que se genera con el proceso de amamantamiento”, explica la matrona de la UOH, y precisa que “ello hace que se desarrolle un apego seguro, lo que implica que -a mediano y largo plazo- este/a bebé, a medida que crece, podrá desenvolverse de mejor forma entre sus pares: con sus compañeros de jardín, luego con sus compañeros de colegio, ya que no tiene tantos patrones de inseguridad ni tampoco se vincula desde el miedo al rechazo, sino que se va desenvolviendo con mayor independencia y autonomía”.

Catalina Hernández detalla que se marca la diferencia con “muchos recién nacidos que -por enfermedad de la madre o de ellos mismos- han tenido que ser alejados de sus mamás, y no han tenido el apego que entrega el amamantamiento, no han experimentado el contacto piel con piel, en general, se perciben con una sensación de riesgo más grande, empiezan a generar un estrés mucho mayor y como consecuencia, se eleva el cortisol. Lo que hace que ellos/as se condicionen como si estuvieran en riesgo siempre y, obviamente, les afecta al desarrollarse autónomamente”.

Asimismo, la madre que amamanta, obtiene varios beneficios, entre ellos, funciona como un factor protector ante el cáncer de mama y de ovario, tendrá menor riesgo de desarrollar estos tipos de cáncer, indican las profesionales Belén Donoso y Catalina Hernández. En este punto -específica la nutricionista- “hay que ser súper enfáticos en que el tiempo de amamantamiento, debe ser de un mínimo seis meses. No sirve, por ejemplo, que amamante los primeros dos o tres meses Este beneficio se ha visto en los casos que se lleva a cabo la lactancia materna exclusiva y, por supuesto, que, si después se continúa, es mucho mejor. De hecho, la Organización Mundial de la Salud (OMS) sugiere que la lactancia se prolongue hasta los dos años o más (combinando a partir de los seis meses con otro tipo de nutrientes que aportan los alimentos sólidos y que el/al bebé recibe como papilla)”, puntualiza.

Ayuda en la recuperación posparto de la madre. “Al ejercer, el recién nacido/a, esta succión, genera y estimula la secreción de oxitocina, la que, a su vez, fomenta la contractibilidad uterina y, por lo tanto, el útero va sangrando menos y va recuperando su tamaño adecuado. Asimismo, le va dando, a la madre, sensación de seguridad, ya que observa que su bebé que va creciendo fuerte. Y como consecuencia, esto hace que se disminuya el riesgo de vivir una depresión posparto, por parte de la madre”, detalla la matrona de la UOH.

Asimismo, la doctora Belén Donoso, señala que amamantar “actúa como un método anticonceptivo natural, durante la lactancia exclusiva (los primeros 6 meses). Y también se ha demostrado que las madres lactantes tienen un menor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 y enfermedades coronarias”.

Mitos y realidades

Catalina Hernández señala que es necesario desmitificar que amamantar sea incómodo y doloroso. “Es muy común, que las mujeres que tienen a su primer bebé, cursen con cierta incomodidad y que puedan dañarse sus mamas debido a que no fueron asesoradas correctamente o que su técnica de amamantamiento no es la más adecuada. Es súper importante que puedan informarse, puedan consultar con su especialista para que sus pezones estén en las mejores condiciones y se vayan preparando con anterioridad”.

A estos cuidados deben sumar una correcta técnica de amamantamiento, donde haya “un acople y un agarre adecuado, donde exista una postura cómoda, tanto para el bebé como para la madre, y así puedan ir superando las dificultades”, establece la matrona. Y agrega que “con una correcta asesoría e información el proceso será exitoso y se tornará en un momento de bastante paz, de sincronía entre la mamá y su bebé, lo que es muy beneficioso para la relación madre hijo/a”.

Sobre la expresión “mi leche es muy flaca”, Catalina Hernández, responde que “la verdad es que cada mujer secreta la cantidad de leche adecuada para satisfacer las necesidades nutricionales del/la bebé”. Asimismo, indica que el amamantamiento debe ir acompañado de “mantener los chequeos pediátricos periódicos, puesto que en los mismos se van realizando evaluaciones antropométricas que permiten pesquisar a tiempo cuando un niño o una niña no está nutriéndose adecuadamente y así, tomar las medidas más apropiadas para el desarrollo del/la bebé”.

La OMS celebra -entre el 1 y el 7 de agosto- la Semana Mundial de la Lactancia Materna, donde participan UNICEF y numerosos ministerios de salud y asociados de la sociedad civil. El tema para 2024 es: “Cerrar la brecha: apoyo a la lactancia materna para todos”. Mediante la campaña se rendirá homenaje a las madres que dan el pecho a lo largo de todo el proceso de lactancia y se explicará el modo en que las familia, la sociedad y el personal de salud pueden prestarles apoyo.

Lactancia materna y mujeres trabajadoras

La doctora Belén Donoso, indica que “en los últimos 25 años la participación de las mujeres en el mercado laboral chileno ha aumentado significativamente; sin embargo, las madres trabajadoras enfrentan desafíos para mantener la lactancia materna al reincorporarse a sus labores. Es crucial que se implementen medidas de apoyo en el entorno laboral para facilitar la lactancia”. Y acota que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) recomienda licencias de maternidad adecuadas, protección contra la discriminación y la provisión de instalaciones adecuadas para la lactancia en el lugar de trabajo.

Asimismo, la docente de la UOH, recuerda que, en Chile, las madres trabajadoras tienen derecho a licencias pre y postnatal remuneradas, protección contra el despido y tiempo para alimentar a sus hijos/as durante el horario laboral. Además, la Ley 21.115 garantiza el derecho a la lactancia materna en público y sanciona la discriminación contra las madres lactantes.

La integrante de la de la Mesa Regional de Lactancia Materna señala que la promoción de la lactancia materna también tiene beneficios económicos y medioambientales. “Las familias que amamantan no necesitan comprar fórmulas lácteas y tienen menores gastos médicos debido a la mejor salud de sus hijos. Además, la lactancia materna reduce los residuos asociados al consumo de fórmulas artificiales, contribuyendo a la sostenibilidad medioambiental”.

Hepatitis: Las mejores opciones para prevenirla

La Dra. Carolina Silva explica las consecuencias que puede traer esta enfermedad y lo esencial que es vacunarse y seguir hábitos de comportamiento.

La hepatitis es una enfermedad causada por un virus que es responsable de altos niveles de morbilidad y mortalidad en todo el mundo, según explica la Organización Mundial de la Salud (OMS). Se estima que el 57% de los casos de cirrosis hepática y el 78% de los casos de cáncer primario de hígado son causados por los virus de la Hepatitis B y C.

De allí que se le reconozca como un “problema de salud pública”, donde la OMS y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) invitan a los países a que hagan esfuerzos conjuntos y establezcan estrategias para combatir la hepatitis a nivel mundial y regional.

Así, en la Asamblea Mundial de la OMS -celebrada el año 2010- se estableció el 28 de julio, de cada año, como el “Día Mundial contra la Hepatitis”, haciendo un llamado a dar una respuesta integral en la lucha contra esta enfermedad.

En ese contexto, la Dra. Carolina Silva, médico de la Unidad de Salud de la Universidad de O’Higgins (UOH), destaca que “las diversas hepatitis son un conjunto de enfermedades que se caracterizan por producir inflamación del hígado. Y el hígado es un órgano vital dado que procesa nutrientes, filtra la sangre y combate infecciones, a través de sus múltiples funciones metabólicas. Cuando la inflamación del hígado es reciente hablamos de hepatitis aguda y cuando lleva seis meses o más es hepatitis crónica”.

Tipos de hepatitis y prevención

Según su causa, viral y tóxica, las hepatitis tienen distintas fuente de origen. Las virales son causadas por los virus hepatitis A, B, C, D y E, y la tóxica por distintas sustancias como medicamentos o alcohol. También existe la hepatitis autoinmune.

Las hepatitis virales son enfermedades transmisibles, por lo tanto, potencialmente prevenibles. La transmisión de los virus A y E se produce de persona a persona por vía fecal-oral o por medio de la ingesta de alimentos o agua contaminados. La Dra. Silva precisa que “si bien la mayor parte de las infecciones por el virus de la Hepatitis A son leves, y la mayoría de las personas se recuperan y desarrollan inmunidad, existe el riesgo de infección grave y de poner en peligro la vida, debido al riesgo de insuficiencia hepática”.

Los virus B, C y D se transmiten a través de fluidos corporales, vía sexual, a través de la sangre y de manera vertical (madre-hijo). Los tipos B y C provocan enfermedad crónica y son una causa común de cirrosis hepática y cáncer, mientras que la sobreinfección por virus D sólo ocurre en portadores del virus B.

Poblaciones de riesgo

Respecto al virus hepatitis A y E, la experta explica que “toda la población está en riesgo, especialmente en zonas donde existen escasas medidas de higiene y pobre saneamiento básico; por lo tanto, el lavado frecuente de manos, el lavado de frutas y verduras, así como una buena higiene en la alimentación y el consumo exclusivo de agua potable pueden ayudar a prevenir los contagios. También existe vacuna contra este virus”.

Respecto al virus de hepatitis B y C -por su mecanismo de transmisión- existen grupos de mayor riesgo de contraer la enfermedad, entre ellos, los migrantes de regiones endémicas, los trabajadores de la salud, los consumidores de drogas inyectables, las personas que habitan en cárceles y otros entornos de reclusión, los hombres que tienen relaciones homosexuales, los trabajadores sexuales y las personas infectadas por VIH.

La médico explica que existe la vacuna que previene la infección por el virus B y, consecuentemente, la sobreinfección por virus D, pero “no existe vacuna contra el virus C; por lo tanto, la mejor manera de prevenir la enfermedad es evitar el contacto con el virus, con medidas como: una correcta manipulación y eliminación de elementos cortopunzantes, el uso consistente y correcto de métodos de barreras durante las relaciones sexuales, la realización de tatuajes en lugares autorizados, evitar el contacto con sangre infectada y el análisis de muestras de sangre para las transfusiones”.

Sobre las transfusiones, precisa que en Chile “los bancos de sangre examinan todas las muestras para descartar la infección por estos virus, por lo tanto, la donación de sangre es segura”.

Consecuencias de la hepatitis

La hepatitis puede traer consecuencias como la cirrosis hepática y problemas en el hígado, explica la Dra. Silva. Y detalla que las hepatitis agudas -por virus A y E- no se cronifican y se curan espontáneamente, “en la mayoría de los casos, no tienen tratamiento específico y, menos del 1% de ellas, puede tener un curso grave que requiera tratamiento urgente e incluso trasplante hepático”.

Agrega que la hepatitis aguda por virus B puede evolucionar, en un 10%, a hepatitis crónica y el tratamiento se evalúa caso a caso. “La hepatitis aguda por virus C se hace crónica hasta en un 80%-90%, y existen tratamientos antivirales, cuyo fin es curar la enfermedad y prevenir el daño hepático a largo plazo. Todas las hepatitis crónicas pueden evolucionar hacia una cirrosis hepática, es decir, la cicatrización grave del hígado y, finalmente, en cáncer de hígado o insuficiencia hepática”.

La importancia de vacunarse

En la actualidad, añade la Dra. Silva, la hepatitis A y B se pueden prevenir de manera segura y eficaz con vacunas, y desde el año 2018 “se incorporó la vacuna contra la hepatitis A en el Programa Nacional de Inmunizaciones del Ministerio de Salud, con una dosis para todos los lactantes a los 18 meses de vida. La prevención de la hepatitis B mediante la vacunación comenzó en Chile en el año 2005, a través del Programa Nacional de Inmunizaciones, en un esquema de vacunación de tres dosis a los 2, 4 y 6 meses de edad, y a partir de 2009 fue introducida una dosis de refuerzo a los 18 meses. El esquema actual contra este virus se realiza con la vacuna hexavalente, a los 2, 4, 6 y 18 meses, que confiere protección inmunológica”.

Para quiénes -por edad- no alcanzaron a recibir la vacunación contra la Hepatitis A, a través del Programa Nacional de Inmunizaciones del Minsal, pueden ser inmunizados de forma particular. Para ello, se requieren dos dosis, separadas por seis meses en su inoculación. En el caso de los lactantes -que reciben por Programa una dosis- pueden sumar -de manera particular- la segunda dosis, esto debe hacerse seis meses -antes o después- de la vacuna programática.

La vacunación contra el virus de la hepatitis B está recomendada en los grupos de riesgo y es obligatoria para el personal de salud.

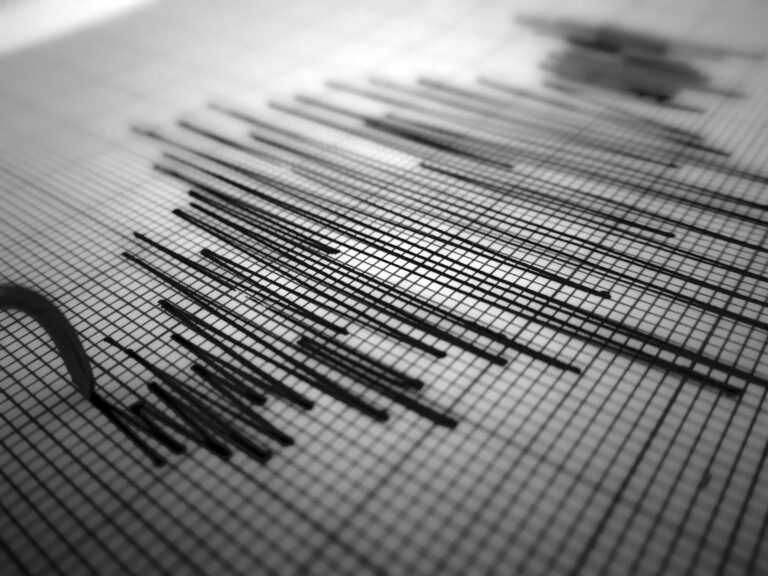

¿Por qué Japón está innovando ante una eventual emergencia? Explican razones de la alerta de megaterremoto

Un llamado a la calma realizó el investigador del Laboratorio Geotsunami de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), Matías Carvajal, tras conocerse que la Agencia Meteorológica de Japón (JMA, por sus siglas en inglés) emitiera una alerta de megaterremoto para ese país.

Según explicó el Doctor en Ciencias Geológicas y académico del Magíster de Geografía de la PUCV, en ninguna parte del mundo es posible predecir los sismos. Lo que sí se sabe es que todo movimiento telúrico provoca una perturbación en el interior de placas tectónicas y en la superficie terrestre.

“La alerta que emitió Japón está diciendo que la probabilidad que haya un terremoto en los próximos días es más alta de lo normal, aunque sigue siendo muy baja. Y esto se da porque cuando ocurre un terremoto de una magnitud de siete hacia arriba, lo que hace este movimiento es comprimir o estirar las rocas que están cerca, lo que puede adelantar la ocurrencia del próximo terremoto en zonas aledañas, aunque lo más probable es que no pase nada”.

Carvajal indicó que existen varios casos documentados que ilustran este fenómeno. “El último megaterremoto que tuvo Japón -magnitud nueve- que fue el más grande de dicha zona en los últimos mil años, fue justamente precedido por un sismo de grado siete. Eso no es una coincidencia y también ha ocurrido en Chile. Por ejemplo, el terremoto de Valdivia de 1960, que es el movimiento más grande registrado en la historia de la humanidad, fue precedido por un terremoto magnitud 8,1 ocurrido 33 horas antes en Concepción”.

Respecto a la tecnología empleada, el investigador señaló que la superficie terrestre sufre constantes deformaciones, desplazamientos verticales –la tierra se levanta y se hunde– y horizontales –la tierra se mueve hacia el mar y cordillera–, normalmente de manera lenta y completamente imperceptible. Estas deformaciones se miden usualmente con sensores de GPS muy sensibles y precisos que registran estos movimientos.

“Lo que está haciendo Japón es primera vez que se realiza en la historia y es muy interesante porque básicamente les está diciendo a los japoneses que, dado este terremoto de magnitud 7.1, se elevan las probabilidades de que ocurra un evento de características mayores en los próximos días, aunque esa probabilidad sigue siendo muy baja. Pero esto da la oportunidad a personas vulnerables de evacuar en forma preventiva o adoptar las medidas que estimen convenientes”, añadió Carvajal.

Con la obra de cuatro artistas visuales Femfest da inicio a la celebración de sus 20 años en Galería Nemesio Antúnez

En el marco de las dos décadas que cumple la destacada coordinadora de mujeres y disidencias vinculada a la música independiente, se inauguró la exposición “Lo que el arte hace al cuerpo”, muestra colectiva que se presenta en la galería de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación UMCE, ex Pedagógico.

Carolina Osauz, co-fundadora de Femfest y de su icónico festival, señaló sobre el lanzamiento: “Para nosotras es muy importante celebrar nuestra existencia con esta exposición “Lo que el arte hace al cuerpo” y lo que ha hecho el arte con nuestros cuerpos y cuerpas: liberar, reflexionar y acercarnos al feminismo”, precisó la creadora.

El nombre de la muestra no es algo menor para las artistas en escena y para la Coordinadora, al evocar la frase que la escultora chilena Laura Rodig compartió a Gabriela Mistral el día en que recibió el Premio Nobel: “Lo que el alma hace por su cuerpo es lo que el artista hace por su pueblo”.

“Engloba todo su activismo, todo su compromiso que tenía con el arte, con la educación y con los derechos de las mujeres. Fue una artista muy de avanzada para la época, abogando principalmente por el derecho al aborto y a la lactancia de las mujeres obreras”, señala Laura Leonicio, una de las artistas exponentes.

En la ceremonia de inicio participó la Decana de la Facultad de Artes y Educación Física de la UMCE, Verónica Vargas, quien felicitó la exhibición y la alta concurrencia que asistió a la apertura: “Es una alegría poder acoger la esperanza de los artistas de comunicar su sabiduría, su trabajo, su investigación”, expresó la académica valorando el espacio de reencuentro humano que representa el quehacer universitario.

Junto con ella compartieron palabras Katherina Cáceres coordinadora de Extensión y Cultura UMCE y la artista visual e integrante de la muestra, Camila Guajardo. También acompañó la apertura artística, la poesía sonora de Carolina Osauz, quien además lidera la banda “Vaso de leche”.

En la muestra las cuatro artistas visuales -y que también son docentes-, convergen con diversas creaciones a través del grabado, la pintura, la escultura y los libros de arte, reflexionando en torno a la riqueza íntima y social de la experiencia cotidiana: “Nos invita a pensar en cómo las experiencias domésticas y cotidianas pueden narrarse desde la visualidad para mostrar, compartir, denunciar y -por sobre todo- pensarnos con otras personas desde la noción de existir”, describe su curatoría.

La exposición también incluye una exhibición de afiches y archivos documentales de anteriores versiones del Festival Femfest que se aúna a los 20 años de la Coordinadora bajo la consiga “Existir, resistir e insistir”.

“Lo que el arte hace al cuerpo” incluye también un Taller de Fanzine que se realizará el lunes 12 de agosto y otro el 23 de agosto de Silbatos Cerámicos; ambas inscripciones ya se encuentran abiertas. La exposición como tal estará disponible al público con entrada liberada hasta el 26 de septiembre.

“Neblina”

Catalina Ramírez, una de las artistas participantes, describe al conjunto de esculturas de cerámica que componen su trabajo, construidas con pasta negra y bruñidas con técnicas precolombinas:

“Trato de volver a un estado difícil de poner en palabras que tiene que ver con un sentimiento confuso o difícil de situar o asir”, manifiesta respecto a la emocionalidad que evoca su creación. “Tiene mucho del recuerdo, de cosechar frutos en el campo y cómo esa forma va quedando impregnada en las manos y luego aparece en la cerámica”.

“Vengo trabajando estas formas redondas y en cada una de ellas puedo explorar cosas distintas”, dice la autora precisando que a partir de la pasta quemada, ha pensado en los estados oscuros, melancólicos, los cuales liga a la presencia de la neblina y a su sensación.

“En la casa de los cocodrilos habitan monstruos”

“Es una imagen que surge como de la realidad -no sé si cotidiana, pero muy habitual de mi infancia- que era mirar por el acuario de los cocodrilos que tenían ventanas circulares”, comenta la creadora Laura Leonicio acerca del título y de los elementos que conforman su acrílico sobre lienzo:

“En la casa de los cocodrilos habitan monstruos, empecé a trabajar justamente con esas imágenes inconscientes que tienen que ver con las sombras, con los sueños. Tiene que ver con el silencio y lo que no necesariamente digo con las palabras”, dice respecto a la autenticidad de las imágenes internas que han sido el motor de esta creación.

“Siempre están y hablan, creo, hasta muchísimo más de mí que cualquier discurso que pueda dar o cualquier imagen externa que hay de mí”, reflexiona la artista quien presenta además una escultura en cerámica dentro de la exposición.

“Repercusión”

En la obra de Ximena Vargas hay hojas de papel, plegados y otras múltiples materialidades que afloran en la presentación de sus tres libros de artistas, más una pequeña instalación:

“Es una invitación a que sientan conmigo a través del papel. Los recortes tienen una justificación, las imágenes que están puestas, los colores también. Creo que cada uno habla o tiene algunas imágenes de su propia historia que logra rememorar a través de lo que voy contacto en los libros de artistas”.

Esta obra en exposición es también un ofrecimiento al público para que explore lúdicamente sus múltiples detalles, objetos internos, escritos y otras diversas dinámicas que resaltan -precisa su creadora- las infinitas posibilidades de crear a través del soporte de libro; de compartir y de ir a otros espacios a través de él.

“Volver a rayar el cuerpo”

La serie de grabados construidos en técnica mixta que presenta la artista visual Camila Guajardo son obras construidas en el pasado y que hoy rehace en torno a una profunda e intensa reflexión del ahora y del trabajo colectivo junto a sus compañeras:

La artista también puso en valor la obra en común que han levantado junto a las otras creadoras: “Somos mujeres muy diversas, con oficios muy distintos, con técnicas muy diferentes, pero que en el fondo hay algo que remece nuestro cuerpo y eso es lo que nos hace hoy día hacer arte”.

Un mejor vecino en un icónico barrio universitario

La Galería Nemesio Antúnez estará pronta a cumplir 25 años de trayectoria, indica Katherina Cáceres, tiempo en que han acogido el trabajo de diferentes artistas y de grandes cultores como José Balmes, Gracia Barrios o Paz Irarrázaval, quienes también han sido parte de este proyecto.

La gestora cultural también resaltó el permanente interés de generar vínculos por parte de la Dirección de Extensión de la Universidad con la comunidad de vecinos y habitantes de Santiago, la cual se haya aún más vitalizada con los 135 años de historia que está cumpliendo la casa de estudios y más con la dirección de su primera rectora, Elisa Araya:

Destacando la cualidad de ser una universidad parque, ”tenemos el desafío de ser una universidad sustentable que sea abierta y de ser un mejor vecino; que la gente no la vea sólo como un espacio académico sino como un espacio social”, precisó Katherina Cáceres.

La gestión de las emociones detrás del éxito: Sicólogo detalla aspectos del trabajo mental de los deportistas olímpicos

Académico de la PUCV indicó que el manejo de la frustración y la capacidad de mantenerse enfocado, pese a experimentar fracasos, son habilidades relevantes para el logro de objetivos.

|

[Podcast] Cartelera cultural con Álvaro Méndez: Actividades día del niño y la niña

No te pierdas el nuevo episodio de la Cartelera Cultural donde destacamos algunos de los imperdibles panoramas que se desarrollan este fin de semana y los próximos días en diversos lugares del país, en esta ocasión te presentamos un especial por el día de las y los niños.

Comenzamos con el Festival Colibrí: la fiesta de la literatura infantil y juvenil que llega al Centro Cultural La Moneda. Se trata de una verdadera fiesta de la literatura familiar, en la que no solo habrá editoriales, sino también una programación con actividades para todas las edades. Puedes conocer todos los detalles e inscribirte para los talleres en www.ibbychile.cl y también conocer los detalles en @ibbychile y @ccplm

Destacamos además las actividades en el Museo de Bomberos, que abrirá sus puertas de manera especial para celebrar a los niños y niñas en su día, con una jornada en que el ingreso será totalmente gratuito. Toda la información y detalles en @mubochile

Otro de los imperdibles es la Feria Friki que aterriza en la Plaza Cívica de La Pintana este domingo 11 de agosto, encontrarás cientos de tiendas temáticas, cosplayers, puestos de comida y otras entretenidas actividades. La entrada es liberada. Conoce toda la información en @feriafriki

Continuamos con Juegos en el Parque. Se trata de una gran celebración que el sábado 10 de agosto se tomará el Parque Inés de Suárez, donde quienes asistan podrán disfrutar de show de magia, danza con cinta, obras de teatro, burbujas gigantes, títeres, malabaristas, zanquistas, mimos, payasos y un espectáculo del grupo Los Patapelá. Toda la info en @muniprovi

Y para cerrar nuestra Cartelera Cultural destacamos el Bookish Fest, encuentro literario que aterriza en el Parque Bustamante con su nueva versión, que se realizará el sábado 10 de agosto y es un panorama para quienes aman los libros y la lectura, ya que ahí se reúnen editoriales, librerías y tiendas de accesorios relacionadas con sagas y series. Los detalles en @bookishfestcl

Pase, escuche y entérese, acá en Radio Nuevo Mundo en un nuevo episodio de la Cartelera Cultural.

Frente a crisis de Huachipato Juan A. Lagos sostiene que “no se le puede creer al gran empresariado”

El analista y dirigente del Partido Comunista abordó el nuevo anuncio de suspensión indefinida de la siderúrgica Huachipato, que fue comunicada días atrás por su directorio, la CAP.

En reunión con los sindicatos de Huachipato, el equipo ejecutivo de la siderúrgica informó que la medida comenzará una primera etapa en septiembre y otra en octubre.

Paralelamente, los trabajadores están participando en una mesa de transición justa en conjunto con autoridades de gobierno con el fin de revertir la situación. “Las señales que entrega la empresa de retirar el 24.9% vuelve a pegar una puñalada a todos los trabajadores y a la familia huachipatina”, expresó uno de los dirigentes.

Juan Andrés Lagos puntualizó que “al gran empresariado no se le puede creer. Si van a tomar acuerdos y términos de referencias tan decisivos, hay que buscar mecanismos para que cumplan”, indicó destacando el esfuerzo puesto por el gobierno para aplicar sobretasas que no han dejado de complejizar las relaciones con China.

Junto con eso, cuestionó el compromiso de la empresa y planteó que la gestión de esa industria pase a manos del Estado:

Por otra parte, sobre las medidas que ha tomado el gobierno ante las faltas de las empresas eléctricas, una de ellas ha sido entablar conversaciones con representantes de Enel en Italia, situación que fue acogida por la mandataria Giorgia Meloni a través de su consejero diplomático.

En esa línea, el analista del PC apuntó al revuelo de política bilateral que se puede generar, en tanto el Estado Italiano tiene una participación importante en la propiedad de la trasnacional y es esperable su apelación.

Frente a eso, Lagos planteó como posible y recomendable que el problema sea abordado entre representantes de gobierno:

Asimismo criticó el bajo nivel de estándares que se exigen a las empresas que operan en el país, muy inferior a otras realidades como Cuba, Bolivia, Uruguay, incluso Argentina bajo el gobierno de Milei.

Michelle Bachelet

En relación a la participación de la ex mandataria en un importante encuentro de gestión municipal que llevó a cabo un conjunto de centros de pensamiento progresista en Santiago, Juan Andrés Lagos indicó que es evidente la vinculación de la destacada ex estadista en el tema municipal, ejerciendo un efectivo aporte dentro de la coalición de la centro izquierda que trabaja unitariamente para las próximas elecciones de octubre.

Si bien algunos han interpretado la presencia de Bachelet como el lanzamiento de una futura campaña presidencial, el analista dio a entender no tener certezas de eso. No obstante, reflexionó sobre un cierto vacío de liderazgos que afecta al sector.

“Me parece muy interesante lo que se hizo”, comentó. “Hay que mirar esos aportes porque en el terreno municipal y de las elecciones que vienen, nuestro sector tiene un gran desafío y es mostrar que somos capaces de hacer gestiones vinculadas a la ciudadanía con mucha intensidad”, señaló Juan Andrés Lagos.

![[Podcast] Programaciones fútbol nacional, olímpico y medallas en panamericanos de patinaje [Podcast] Programaciones fútbol nacional, olímpico y medallas en panamericanos de patinaje](https://radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2024/08/PANAMs-PTJE-Medllts-Velocidad-768x614.jpg)

![[Podcast] Cartelera cultural con Álvaro Méndez: Actividades día del niño y la niña [Podcast] Cartelera cultural con Álvaro Méndez: Actividades día del niño y la niña](https://radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2024/08/WhatsApp-Image-2024-08-08-at-10.37.27-AM-768x240.jpeg)